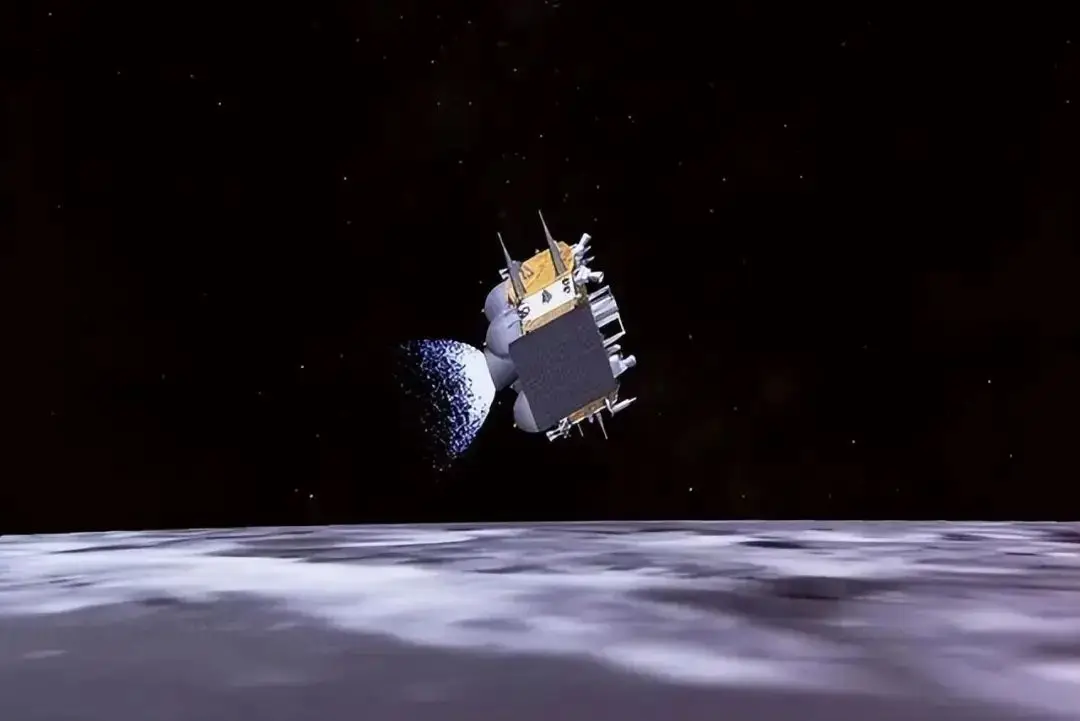

人类对月球深空的叩问再次得到丰盈回响——嫦娥六号带回的月背样本中,中国科学院团队发现28亿年前的火山活动遗迹,填补了月球20-32亿年地质史的关键空白。这一发现颠覆了“月球32亿年前火山死亡”的既有认知,为地月系统演化注入新的时空坐标。

通过对玄武岩碎屑的微区激光定年,科研人员锁定28.3亿年±1100万年的火山喷发时间节点。标本中富集的钛铁矿与硫同位素异常,证实晚期月幔仍存在局部熔融活动,其热能可能源自放射性元素衰变与潮汐作用的耦合效应。更重要的突破在于建立了覆盖20-32亿年的连续地质时钟:样品内铱元素峰值与撞击事件的交叉关联,使这段混沌时期的时间分辨率提升百倍,误差从千万年量级压缩至±300万年。

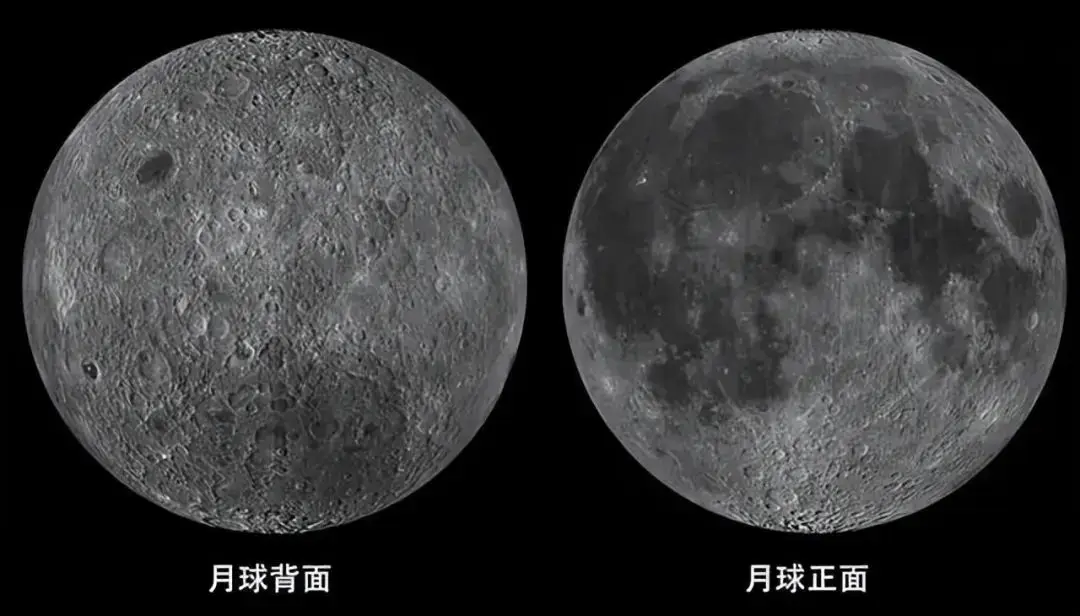

这项成果正改写行星科学的基础框架。月背火山的“超长待机”暗示月球核幔分异持续至更晚期,早期大碰撞模型或需修正南北半球差异演化路径。技术突破同样惠及全球:团队研发的毫克级样本分析技术,使瑞士学者复检阿波罗样本时,新发现26亿年前火山信号,印证月球休眠过程的复杂性。

从静海到艾特肯盆地,当嫦娥系列探测器将月壤的密码逐一破译,人类终于拨开月球“中年沉寂期”的迷雾。三十亿年的岩浆余温,正指引未来月球基地选址与资源勘探的新方向——这颗守护地球的古老卫星,依旧在岩石晶体中跳动着未冷的热望。